सफलताओं का सफर वहाँ से शुरू होता है, जहाँ खोने के लिए कुछ न हो - सुभाष गुप्ता

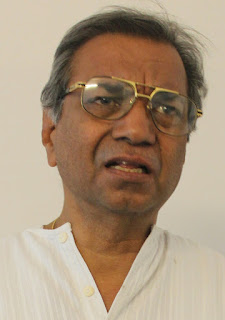

सुभाष गुप्ता रंगमंच, टीवी तथा रेडियो के कलाकार रहे हैं। 2 नवंबर, 1947 को पुरानी दिल्ली में इनका जन्म हुआ। यहीं पर स्कूली शिक्षा परप्त की। लगभग 50 वर्षों तक एक कलाकार के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदारों को जिया। दिल्ली का अभियान थिएटर उनका कर्मस्थल रहा। विख्यात नाटककार राजेंदरनाथ के निर्देशन में उन्होंने नाटक पोलमपुर का, अलीबाबा, महानिर्वाण हनूष, उद्धवस्त धर्मशाला, जात ही पूछो साधु की सहित कई नाटकों में काम किया। वे गत 12 वर्षों से हैदराबाद में रह रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ नाटकों में काम किया। हाल ही में उन्होंने ला-मकान में मंचित विजय तेंदुलकर केे ख्याति परप्त नाटक कमला का निर्देशन किया। इससे पूर्व उन्होंने हैदराबाद में `जी हुजूर' का मंचन किया। सुभाष गुप्ता मूल रूप से बैंककर्मी रहे हैं। कला की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने रंगमंच और टीवी को चुना। ब्लैक एण्ड व्हाइट के दौर से लेकर हाल तक उन्होंने कई टेलीधारावाहिकों और टेलीफिल्मों में महत्वपूर्ण किरदार निभाए। कुलुभूषण खरबंदा, ओमपुरी, एस.एम. ज़हीर, कीमती आनंद, एच.एस. कुलकर्णी, शैलेंद्र गोयल, एम.के. रैना जैसे कई कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। प्रस्तुत है सप्ताह के साक्षात्कार के अंतर्गत उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश ः-

रंगमंच में आपका आना कैसे हुआ?

रंगमंच में मैं अपने परिवार का पहला सदस्य हूँ। पुरानी दिल्ली के दरियागंज में गोलचा सिनेमा के पास की गली में मेरा जन्म हुआ। यहीं पर मैं पला-बढ़ा। गोलचा सिनेमा एक ज़माने में पर्यटन के नक़्शे में खास स्थान रखता था। उसके ए/सी और साउण्ड सिस्टम लोगों को खासतौर पर आकार्षित करता था। वहीं एक स्कूल में दाखिला लिया। खाकी निक्कर और नीला शर्ट इसका यूनिफार्म हुआ करता था। साथ में टोपी भी पहननी पड़ती थी। कला से पहले रिश्ते के बारे में कहूँ, तो इसी स्कूल में अपनी तख्ती पर मैं आम बनाया करता था। स्कूल में शनिवार के दिन सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थीं। उसमें मैं और अन्य बच्चे गाने गाते थे। उन्हीं दिनों मधुमति रिलीज़ हुई थी, और विद्यार्थी `...आ जा रे मैं कब से खड़ी इस पार गाते...' थे। इससे काफी प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी कुछ करूँ। छुट्टियों में ननिहाल जाते थे। बहादुरगढ उस समय पंजाब में था। बाद में यह हरियाणा का हिस्सा बना। अब तो दिल्ली वहाँ तक फैल चुकी है। यहाँ दो तरह की रामलीला हुआ करती थी। जो लोग विभाजन के बाद यहाँ आये। इसमें लाहौर और स्थानीय लोगों की शैली अलग-अलग हुआ करती थी। रिहर्सल हमारे नाना के मकान की छत पर हुआ करती थी। सुनारों और चरवाहों की जातियों के लड़के ही लड़कियों की भूमिका निभाती थीं। खास तौर पर मैंने देखा कि जो परिधान नाटक में चमकते थे, उन्हें टाट के कपड़ों को रंगकर, चमकीले काग़ज़ों से सितारे बनाकर उन पर चिपकाया या सिलवाया जाता था। नाटकों का आयोजन रात 10 से सुबह 4 बजे तक होता था। यहीं से मेरे मन में नाटक में भाग लेने की इच्छा पैदा हुई।

दिल्ली में उन दिनों शौक और जिंदगी की गाड़ी को धकेलने में समन्वय करना काफी मुश्किल रहा होगा?

हालाँकि हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिम मैं कॉलेज जाना चाहता था। पिताजी की आमदनी महीना 60 रुपये थी। मैं छह-भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पिताजी ने साफ कहा कि पढ़ना है, तो दिन में कहीं काम करो और शाम के कॉलेज में दाखिला ले लो। जोश में आकर मैंने भी कह दिया कि मैं अपने बलबूते पढ़ लूँगा। नौकरी ढूँढ़नी शुरू की, जो आसान काम नहीं था। उस दौरान दसवीं की परीक्षा होते ही टाइप और स्टेनोगरफी सीखा जाता था। यह भी सीख लिया। एक चाचा की जान-पहचान की आटे-दाल की दुकान पर नौकरी मिल गयी। महीना 15 रुपये वेतन तय हुआ। उनके एक भाई ने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तो मैंने काम छोड़ दिया। फिर जामा मस्जिद के पास नई सड़क पर चुन्नियाँ बेचनी शुरू कीं। ज़मीन पर लगाओ तो लोग डाँटते थे। कंधे पर रखकर घूमना पड़ता था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसे छोड़ दिया। फिर रौशनपुरा नयी सड़क आया, जो अब शादी के कार्ड छापने की मंडी बन गयी है। इसी जगह पर एक दुकान थी रोशन आर्ट्स एण्ड कार्ड्स, यहीं पर मैं काम करने लगा। यहीं से मैंने पैंट पहननी शुरू की, लेकिन इसी पैंट ने मेरी नौकरी भी छीन ली।

वो कैसे...?

कॉटन की यह पैंट माँ ने अपने हाथ से सिली थी। चावल की मांड लगाकर उसे कड़क आयरन कर पहनता और ऑफिस जा रहा हूँ कहकर घर से निकलता। दुकान मालिक लाला ने एक दिन कहा... `पैंट पहनकर मत आया करो। या फिर घर से एक पायजामा लाकर यहाँ रख लो और दुकान में पायजामा पहना करो।' मैंने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वर्षों से निक्कर और पायजामा पहनने के बाद पैंट पहनने का मौका मिला था। इनकार करने पर लाला ने कहा कि फिर नौकरी पर ही मत आओ। मुझे बाद में पता चला कि लोग मेरे कपड़े देखकर मुझे मालिक समझने लगे थे। इससे लाला को चिढ़ होने लगी थी। इस तरह कई जगहों पर भटकते हुए आंध्र की एक कंपनी के दिल्ली कार्यालय में काम मिला। यहाँ मेरा वेतन 65 रुपये हो गया था। पहली बार यहाँ बैठने के लिए कुर्सी और टेबल मिली। यहाँ पर जब पहली तनख्वाह मिली, तो नये कपड़े खरीदे, लंच बॉक्स खरीदा, बरसाती भी खरीदी। तीन महीने के बाद 30 रुपये की बढ़ोत्तरी कर तनख्वाह 95 रुपये कर दी गयी। इस कंपनी में भी कुछ हालात ऐसे हो गये कि मैं उबने लगा। उसी दौरान मेरे एक मौसा ने बैंक की नौकरी के लिए आवेदन भरने को कहा। पहले कहा गया कि परीक्षाएँ स्थगित हो गयी हैं, लेकिन तीन-चार महीने बाद फिर से कॉल लेटर आया और मेरा चयन हो गया। इस तरह मैं भटकता हुआ एक स्थायी नौकरी पा गया। 4 साल के भटकाव के बाद मेरी तनख्वाह 250 रुपये हो गयी थी। ओवर टाइम अलग से मिलता था। अब मेरे पास एक स्थायी नौकरी थी। इसलिए शाम नाटकों के लिए समार्पित थी। अब मैंने अपने शौक को समय देना आरंभ किया।

किस नाटक में पहली बार भाग लिया था?

प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल में सिद्धार्थ पर एक नाटक हो रहा था। इसमें मैंने भाग लिया और मुझे अच्छा परेत्साहन मिला। हाईस्कूल में कुलभूषण खरबंदा मेरे सीनियर थे। एक और सिंधी थे, जो बड़े हैंडसम थे। उन्होंने एकाध फिल्म में भी काम किया था। वो नाटकों में भी भाग लेते थे। मैं सोचने लगा था कि मुझे भी नाटकों में भाग लेना चाहिए। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद में मैंने देखा कि जिस किसी को अदाकारी का शौक है, वह करोड़ीमल कॉलेज जाना चाहता था, जहाँ से अमिताभ बच्चन, दिनेश ठाकुर जैसे लोगों ने अभिनय सीखा था। मेरे तो चार साल छूट चुके थे। मैंने 1966 में मोतीबाग के हस्तिनापुर इव्निंग कॉलेज में प्रवेश लिया। इस दौरान करोड़ीमल कॉलेज के विद्याार्थियों से भी मेरी मुलाकातें होती रहती थीं। मेरे पास नौकरी थी, वे पढ़ाई के साथ नाटकों में काम कर रहे थे। `क्या मुसीबत है' और `ज़हर' जैसे नाटकों के मंचन में मुझे अभिनय करने का मौका मिला। यहीं से सभागृहों में अभिनय की यात्रा शुरू हुई, जो अब तक जारी है।

टेलीविजन के अनुभव कैसा रहा?

उन दिनों ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी का दौर था। आशा नाम की एक लड़की कृषि दर्शन में आती थी। उस समय चाहे जो कार्यक्रम हो, टीवी पर दिखने वाला हर चेहरा स्टार था। मैंने उस लड़की से मिलकर पूछा कि टेलीविजन में अदाकारी का रास्ता क्या है। उसने बताया कि आवेदन दाखिल करो, इंटरव्यू होगा। मैं नाटक करता था। कुलभूषण खरबंदा उन दिनों टीवी पर आते थे। मैंने उनसे भी पूछा, लेकिन परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहा। पहली बार जब मैंने आवेदन दाखिल किया, तो नाकामी हाथ लगी। फिर तीन साल बाद रंगमंच का अनुभव लेकर मैं टेलीविजन गया और मेरा चयन हो गया। पहली टेलीफिल्म थी `वापसी', जिसमें कुलभूषण खरबंदा मेरे सह-कलाकार थे। फिर मुड़कर नहीं देखा। हर 15 दिन में एक टेलीड्रामे की शूटिंग हुआ करती थी। कई बार जिस दिन वह ड्रामा बनता, उसी दिन शाम में प्रसारित होता था। साईं पंराजपे, जिन्होंने बाद में `चश्मे बद्दèर' बनायी थी, दिल्ली में होतीं, तो टेलीफिल्में बनातीं थीं। जब वह `धुआँ धुआँ' बना रही थीं, तो मुझे मुख्य किरदार में लिया। इसके बाद जब तक दिल्ली में रहीं, उनकी टेलीफिल्मों के मुख्य किरदार मैं ही काम करता था। उस समय में 23 मिनट के एक टीवी नाटक के लिए 30 रुपये मिला करते थे। बाद में बढ़कर यह ढाई सौ रुपये हो गये। टीवी का उन दिनों का सबसे मशहूर धारावाहिक `और भी ग़म हैं ज़माने में...' के नायक के रूप में मुझे पहचान मिली।

`जात ही पूछे साधु की' में आपने लंबे समय तक काम किया?

विजय तेंदुलकर के इस नाटक का पहली बार 13 अक्तूबर, 1978 को मंचन किया गया। इसमें मैंने उन्नीस-बीस साल के युवा राउडी स्टूडेंट की भूमिका निभाई थी। लगभग 31 साल अर्थात फरवरी, 2004 तक यह नाटक मंचित होता रहा। तब तक मैंने वही भूमिका निभाई, जबकि उस समय मैं 57 साल का हो चुका था। यह रंगमंच का आकर्षण ही था, जो मैं ऐसा कर सका। भारत भर में इसके 152 शो हुए। अभियान के अलावा थिएटर पनोरमा, इप्टा, तमसा, प्रयोग, हम सब, अग्रदूत, नाटयद्वय और अदाकार जैसे समूहों के साथ काम करने का अवसर मिला। टेली फिल्मों और धारावाहिकों को छोड़ दूँ, तो लगभग 120 नाटकों के 500 शो में भाग ले चुका हूँ। मुझे खुशी है कि दिल्ली नाट्य संघ ने विश्व रंगमंच दिवस पर मुझे सम्मानित किया।

क्या बात है कि आपके साथ काम करने वाले कई कलाकार मुंबई गये और बॉलीवुड में शोहरत हासिल की। आपने भी तो भी कोशिश की होगी?

उन दिनों एनएसडी में नादिरा बब्बर, राज बब्बर, ओमपुरी जैसे कलाकार थे, जो रंगमंच से मुंबई गये। और बहुत से कलाकार थे, जो कभी छोटी-छोटी और कभी प्रमुख भूमिकाओं में बॉलीवुड में पहचाने गये। जब वो दिल्ली में थे, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास बैंक की नौकरी थी। उस समय नौकरी छोड़कर मुंबई जाना जोखिम भरा काम था। कई लोग गये और गुम हो गये। मुझे बैंक में लोगों ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। शायद यही वजह है कि रंगमंच में काम करके अधिक आनंद आता है। सफ़लताओं का सफर वहाँ से शुरू होता है, जहाँ खोने के लिए कुछ न हो। `अभिनय' जैसी संस्था से जुड़े रहना गर्व की बात है। हालाँकि पहली बार मुझे रंगमंच संस्था `अभिनय' ने भी इनकार किया था, लेकिन एक नाटक में मेरा अभिनय देखकर राजेन्द्रनाथ ने अपने समूह में दाखिल कर लिया। आज भी मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ।

Comments

Post a Comment